“Sogno” o son desto? Filippo Renda e i Colla a confronto

Scritto nell’inverno del 1595, a tutt’oggi “Sogno di una notte di mezza estate” resta una delle opere shakespeariane più rappresentate; anche Milano, proprio in questi giorni, ne offre ben due versioni: quella per la regia di Filippo Renda, al Teatro Fontana fino al 24 giugno, e l’ultima produzione della Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli, al Piccolo Teatro Grassi fino al 21 giugno 2018.

Cosa le accomuna? Senz’altro la scelta di questo medesimo classico, che, complice il tessitore – e, in certo senso, protagonista non dichiarato – Bottom, gioca a intrecciare i fili di quattro vicende differenti, annodando altrettanti livelli di realtà. La vicenda si apre coi preparativi per le nozze del mitico re di Atene Teseo con Ippolita, regina delle Amazzoni da lui sconfitta e soggiogata anche attraverso questo matrimonio (a seguir Plutarco); quand’ecco sopraggiunge Egeo, nella mitologia suo padre, ma qui autoritario genitore di Ermia, promessa a Demetrio, ma che ama, contraccambiata, Lisandro. Già qui i primi due livelli: quello alto nel senso che si richiama al mito e ad una dimensione senza tempo – ci parla di sovrani e di semi-dei – e quello più prosaico degli innamorati, condizione trasversale nell’accomunare divinità e mortali. Egeo è intransigente nel rivendicare il proprio diritto di possesso – la legge ateniese glielo garantiva – sulla figlia: o sposerà il giovane da lui designato, oppure dovrà restituirgli la vita… Sarà poi lui a decidere se ucciderla o imporle la sterile castità del culto a Diana.

In fondo è qui, che inizia il sogno. Per sfuggire all’ultimatum paterno, i due giovani si danno appuntamento per quella stessa notte nel bosco, da dove fuggiranno verso un matrimonio in terra straniera; li raggiungono anche Demetrio, il promesso sposo di Ermia, nel tentativo di trattenerla, ed Elena, amica della ragazza, ma anche perdutamente innamorata di lui: spera, così, di poterlo consolare, una volta messolo di fronte alla fuga della giovane. E se la notte è il tempo dell’inconscio, il bosco è il luogo dello stra-ordinario – con quanta poesia ce lo mostrano i Colla… – in quanto altro rispetto alla polis e in cui, tutte le favole ce lo ripetono, vige una legge che sovverte gli ordinari diktat della città (cifra su cui, quest’ultima, insiste l’allestimento di Renda). Solo qui avrebbe potuto intrecciarsi questa dimensione così profondamente umana con quella delle Fate e dei Folletti: curioso come questo mondo parallelo sia restituito in modo opposto dai marionettistici voli sospesi di Puck e delle fate in altalena – svettanti, nella parte alta del palcoscenico, quasi a rubare spazio al celato sancta sanctorum dei burattinai celebranti -, mentre la regia di Renda confina lo stesso Puck in un underground non solo urbano e metaforico, ma anche fisicamente inferior con chiara allusione a quell’ infer(n)us, del cui sovrano Puck non è che una bonaria evoluzione. In più, il chiaro retaggio celtico degli elfi qui si annoda con la tradizione greco-latina – Titania è un altro nome di Diana –, ma anche col rimando all’antecedente comune radice indoeuropea nel fanciullino indiano, che i due si contendono; quel che ne scaturisce è un panteismo magico, che la dimensione onirica sfuma e in parte giustifica, restituito in modo mirabile dalla sempre suggestiva e accurata messa in scena dei Colla ed in cui già si può riconoscere il germe di un panculturalismo globalizzato di scottante attualità, in tema di diversità, accettazione e convivenza.

Eppure questo arboreo locus è anche il palcoscenico – qui è proprio il caso di dirlo -, in cui una scalcinata compagnia di teatranti non professionisti prova lo strampalato spettacolo, con cui vorrebbe omaggiare le nozze dei sovrani. Già il titolo è un programma. “L’assai dolorosa commedia con la crudelissima morte di Piramo e Tisbe” coi suoi costanti ossimori introduce il gioco meta teatrale: ironizzando sull’improbabile filodrammatica, qui Shakespeare elabora – solo pochi anni dopo l’avrebbe espressa in maniera più strutturata nell’ “Amleto” – la propria idea di teatro; ma, soprattutto, qui il Bardo elegge un personaggio potenzialmente minore quale il ricamatore/primo attore Bottom – del resto, non si dice trama sia del racconto che del tessuto? – a metafora se non dell’attore ideale, quanto meno di un modello di uomo. Sciocco e presuntuoso quanto basta da voler per sé tutte le parti, una volta vittima del tranello operato ai danni di Titania da Oberon e dal demoniaco Puck, Bottom si rivelerà umanamente più saggio di quanto non sembrasse; così non fa specie che la regia di Renda ne spinga all’estreme conseguenze la centralità narrativa fino ad affidargli il monologo di chiosa, originariamente di Puck.

Ma, a parte questo, quali sono i rispettivi modi di portare in scena la commedia shakespeariana da parte di questi due diversi allestimenti? Differente sono l’idea (registica) e la cifra artistica a monte.

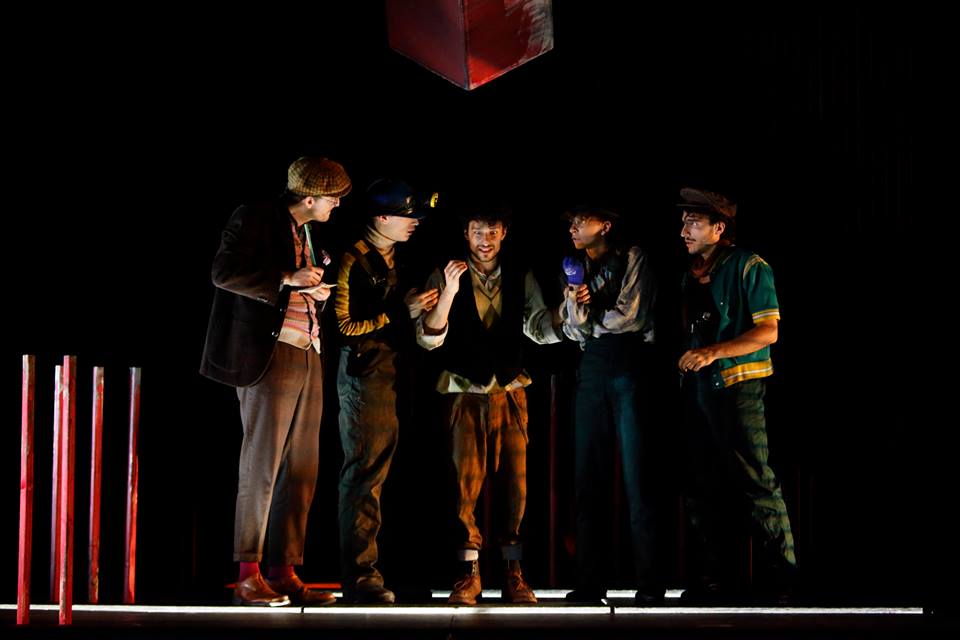

Se intento della storica compagnia Colla, in quest’ultimo adattamento del compianto Eugenio Monti Colla, è, come sempre, quello di raccontare una favola – alta, come spesso fanno, nelle loro produzioni che spaziano dai classici della lirica a quelli della prosa più intramontabile -, il giovane Renda – alle spalle una coproduzione, che vede schierata non solo la sua compagnia Idiot Savant, ma il Centro di Produzione Teatrale Elsinor e il contributo di NEXT – gioca a sparigliare, nell’intento di mostrare la prepotente attualità di una storia del genere. Il suo “Sogno” si ispira ad una Weltanschauung alla Howard Sounes e alle atmosfere del suo “Anni ’70”: i costumi sono contemporanei e, specie i quattro innamorati – prendendo a prestito quella tipizzazione teatrale alla quali gli stessi Bottom e compagni si attengono -, vestono e (re)agiscono secondo canoni punk. Calze a rete e anfibi, hanno i tratti e gli scatti, l’impulsività e la rabbia degli adolescenti di quegli anni: per un nonnulla si azzuffano e poi quasi senza ragione – non fosse che per l’elisir di un elfo – si placano come sotto l’effetto di amplificatori lisergici, cosa che in parte aiuta a render manifesti certi passaggi che rischierebbero altrimenti di non deflagrare con altrettanta indignazione (ad esempio l’esplosività di Ermia nel ribellarsi all’aut aut di Egeo, esplicita l’intollerabilità di una legge che gli dà diritto di possesso e quindi di vita o di morte sulla figlia quasi fosse una cosa).

Per altro aspetto, però, i quattro piani della vicenda, risultano cozzare, come segnati da cifre troppo diverse per poter realmente dialogare fra loro. Così le nozze di Teseo e Ippolita, ad esempio, restano quasi solo il pretesto per portare gli altri personaggi nel bosco e per accogliere, a vicenda conclusasi, un lieto fine, di cui ci sfugge la genesi (perché una volta ricostituite le coppie, Ermia non fugge con l’amato Lisandro, ma torna, con gli altri tre giovani, alle nozze regali, dove, in mancanza di ulteriori informazioni, sappiamo che l’attende la sentenza paterna?) Fin da subito si avverte, nella sconfitta regina delle Amazzoni, una sprezzante ostilità nei confronti di Teseo che il testo non giustifica; così Renda cerca di sostanziarla, connettendo il livello degli aristocratici e degli dei in uno scambio incrociato di generi/personaggi. È così che, quasi a vendicare la Regina tradotta nella sia pur dorata schiavitù nuziale, è un Oberon/Ippolita che inganna Titania/Teseo con l’abbruttimento della passione amorosa per Bottom trasformato in una bestia: e questo dovrebbe esplicitare quel che la trama non racconta, specie se si considera la fama di grande amatore di Teseo e se si ricorda che Oberon e Ippolita sono accorsi in quel bosco proprio per assistere al matrimonio dei loro rispettivi pupilli.

Manca poi quella parte del racconto in cui al mattino i sovrani incontrano, in una battuta di caccia nel bosco, i quattro giovani ancora dormienti: venuti a conoscenza della ricomposizione della coppie, invocano il triplice matrimonio. Nell’allestimento di Renda è solo l’azione scenica di addobbo delle sei poltroncine infiorate a sottintendere tutto questo; l’esito è che, se non conosciamo già la trama nei suoi dettagli, dal nulla, nella scena finale, assistiamo alla miracolosa ricomposizione pacificata delle tre coppie di sposi, che, in più, ora sono in odiosa combutta nell’impietoso dalli-dalli contro i teatranti. Perché? Nel loro qualunquistico astio “da bar” c’è più che il bonario atteggiamento derisorio, che, da shakespeariano copione, comunque si concludeva con un simulato apprezzamento quanto meno delle buone intenzioni dei teatranti; e se di certo quest’esito era una sorta di celata captatio benevolentiae (come usava, nei confronti degli aristocratici per intrattenere i quali erano pensati i lavori degli artisti dell’epoca e a cui qui si metteva direttamente in bocca un’accondiscendenza conciliante), il fatto che Renda affidi a Bottom l’ultimo monologo/captatio benevolentiae dichiarata falsa completamente gli equilibri.

Puck (qui un’Irene Serini dalla inventività giocosa assolutamente azzeccata) è uno spiritello pasticcione, una sorta di giullare o comunque un essere privo di responsabilità, messo lì a divertire – pungendo, sì, ma in modo inoffensivo – e da cui si accoglie di buon grado quell’ excusatio; al contrario Bottom (ottimamente impersonato da Mauro Lamantia, sempre in parte, pur nel modificarsi del personaggio) è il tessitore, il narcisista che bonariamente brama tutte le parti per sé, sì, ma anche colui che, pur sembrando sprovveduto, così sciocco non è, come ha ben dimostrato sia nella vicenda con Titania, che nel riuscire sempre a trovare un rimedio ad hoc per lo spettacolo: così la sua chiosa, se ha una coerenza drammaturgica col disegno di Renda, sposta però l’accento sulle responsabilità di chi il teatro lo fa in modo (più o meno) consapevole – il riferimento, è bene esplicitarlo, è ai teatranti della commedia – e sul suo rapporto col potere/pubblico. Non a caso, nell’esercizio del loro sbeffeggio, le tre coppie di sposi sono sedute spalle al pubblico e a fil di proscenio, quasi ideale avanscoperta/identificazione con noi spettatori: così quando le tre coppie regali si abbandonano ad apprezzamenti caustici, inevitabilmente siamo noi a ringhiare quei motteggiamenti.

E la cosa può dar fastidio.

Ben altro spessore la come sempre perfetta Boîte à Surprises della Compagnia Marionettistica Colla: ineccepibile non solo il minuzioso lavoro di animazione svolto dai maestri marionettisti sospesi a diversi metri sul palco – e sottoposti a uno sforzo fisico non indifferente oltre che ad un lavoro di precisione millimetrica, che la distanza inevitabilmente rischia di spannare -, ma anche il concertato unisono con gli attori a dar voce e vita ai personaggi. In un costante e prezioso gioco di modulazione di luci, fondali (finemente disegnati e ininterrottamente movimentati ad ottenere un sorprendente carosello magico) e musiche dalla coerenza non inferiore alla precisione, racconta, nella maniera più fedele possibile, l’intreccio shakespeariano, accompagnandoci per mano nelle meraviglie di quella foresta incantata, non meno che nelle piccole boutades e nelle garbate ironie a un mondo forse troppo ancorato ai propri egoismi per poter scoprire e godere di quell’umana bellezza, che, invece, queste marionette sanno elargirci a piene mani. E forse non è un caso, se, a prescindere dalla propria specifica professione, i Bottom e suoi compagni indossano tutti la salopette tipica dei burattinai e se, in un caleidoscopico gioco di marionette che animano marionette, Priamo e Tisbe vengono resi attraverso sagome animate da fili. È un omaggio che il maestro burattinaio rende al suo mondo: e non può non farci percorrere da un brivido il pensare che, proprio questo, è l’estremo omaggio reso da Eugenio Monti Colla ad un’intera vita spesa con e per le marionette.